アルパカくん

アルパカくん携帯電話会社って沢山あるけどイマイチよく分からないんだよね。

うん。

携帯プランといえば大手キャリアが有名だけど、それ以外はあまりよく分からないって人も多いみたい。

ボクの知り合いでも、家族にスマホを持たせたいけれど料金が高いから持つのを躊躇っている人も結構いるよ。

これからの時代、スマホは生活必需品になっていくと言われているからそれはちょっとマズイね・・・。

そのあたりについて、これから詳しく解説していくね!

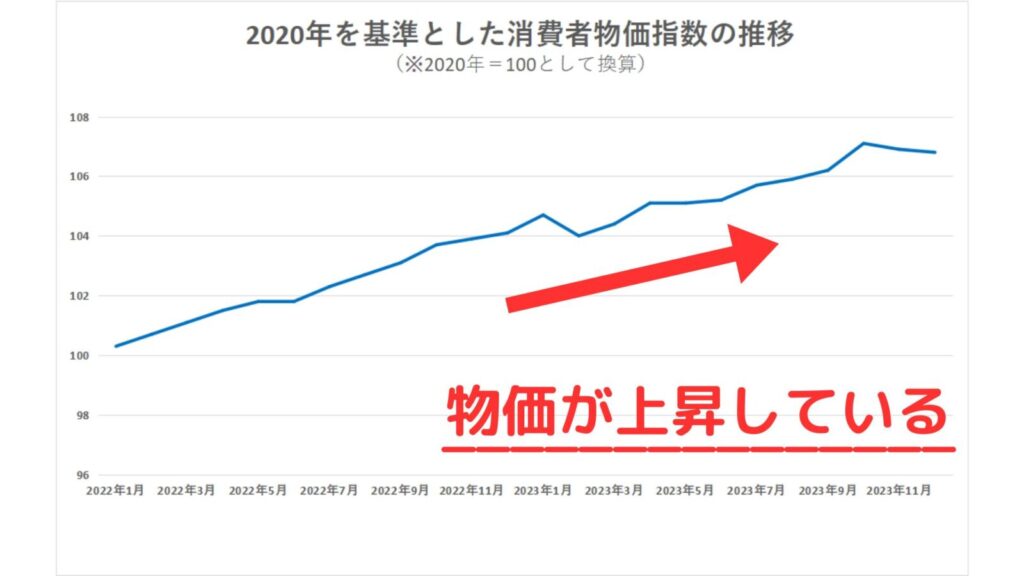

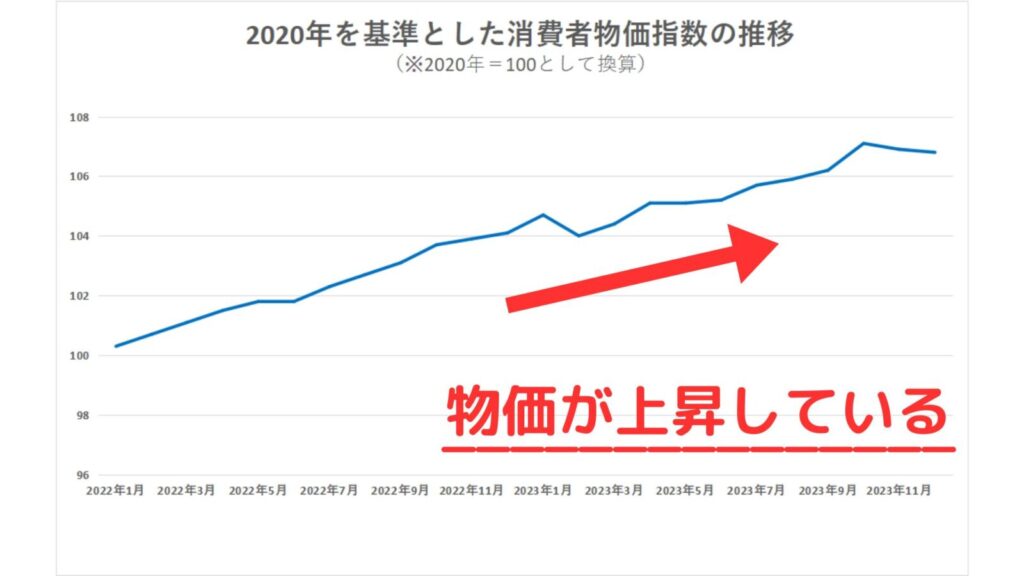

物価高、インフレによって生活費の見直しが必要になる

参考元:総務省「消費者物価指数(CPI)結果」

インフレが続いている

日本では、2021年の後半から物価が上がり始め、今もその状態が続いています。

このように、モノやサービスの値段が上がり、それが繰り返される状態を一般的にインフレーション=インフレといいます。

2022年は円安の影響などもあり、年間で過去最多の2万品目以上の食料品が値上げされ、家計に大きな影響を与えました。

家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる消費者物価指数(総務省統計局)によると、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数で2020年を比較対象年として上昇傾向にあります。

これからは固定費の見直しが重要!

毎月の家庭の支出はほぼ定額でかかる支出の「固定費」と月によって額の振れ幅が大きい「変動費」があります。

家計の見直しで重要になってくるのがこの固定費です。

月の支出で固定費が占める割合は非常に大きく、一度見直せば継続しての節約が可能になります。

見直しが求められるのは通信費やサブスク代、保険などです。

その中でも重要になってくるのが、今では家族全員が所持するのが当たり前となった、スマートフォンの月々の使用料金かと思います。

自分の生活スタイルに合った料金プランに変更したり、家の固定回線と揃えてセット割を活用したり、家族で利用する会社を揃えて家族割を適用するといった事で削減が可能です。

今では携帯会社も格安SIMを含めると何社も存在しており、日々情報を細かくチェックしてご自身のライフスタイルにフィットしたプランを選択される事をオススメします。

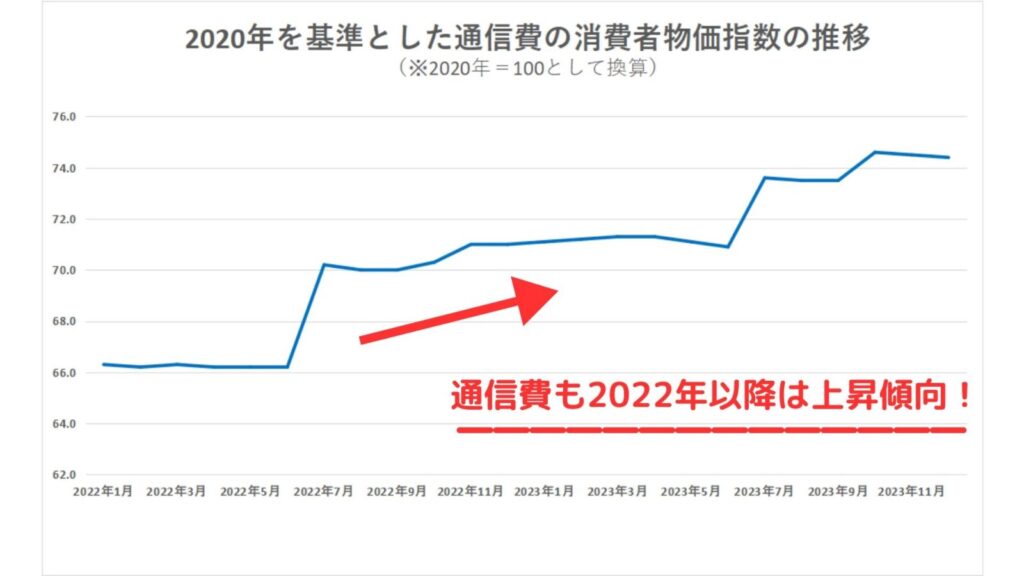

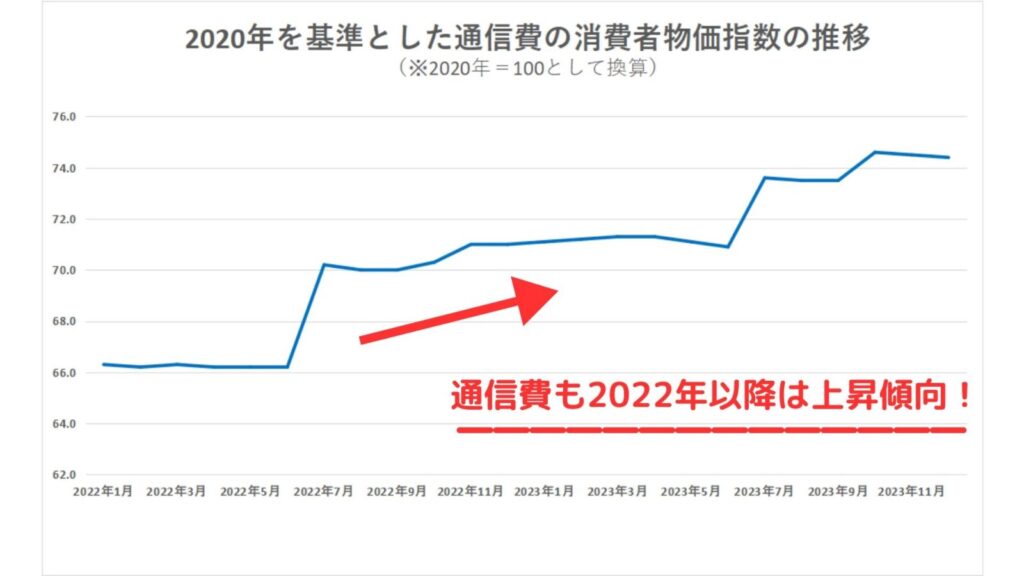

参考元:総務省「消費者物価指数(CPI)結果」

2021年に当時の首相である菅義偉氏によって進められた政府主導の「官製値下げ」政策によって、21年以降は携帯各社から新料金プラン導入などの値下げが行われた。

しかし、近年は通信費の消費者物価指数はやや上昇傾向にある。

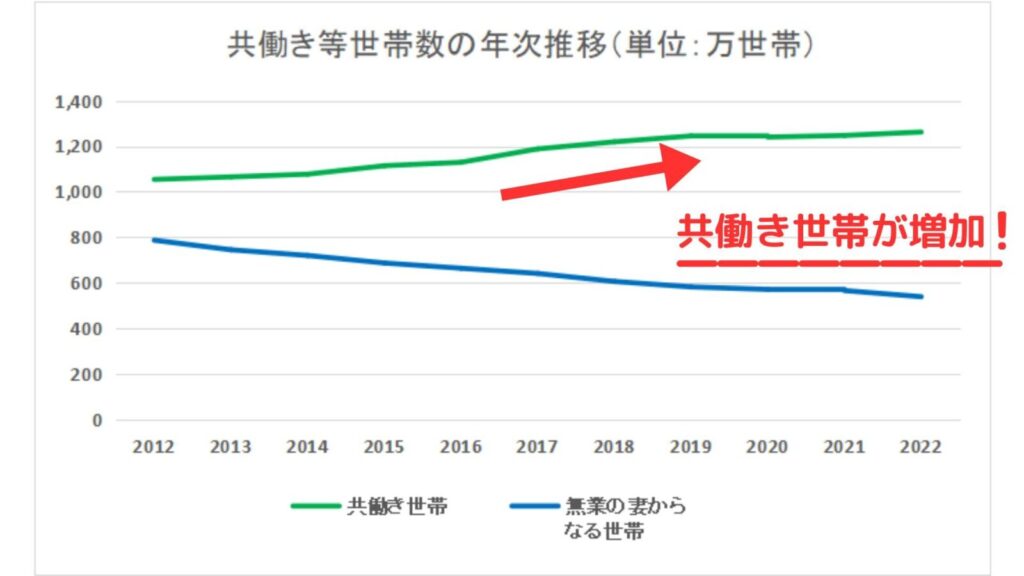

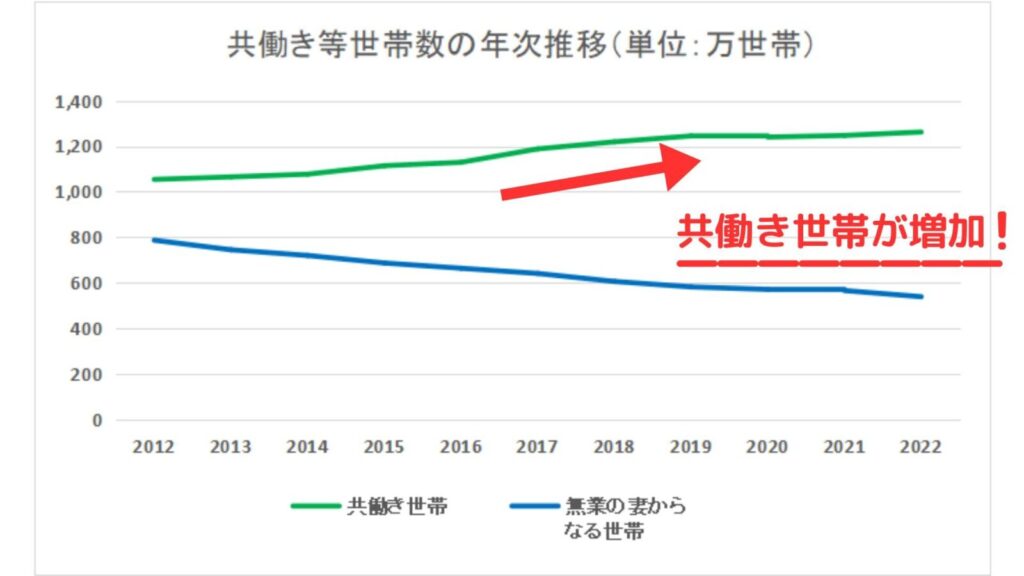

共働き世代が増え、家族間での連絡による使用頻度増

参考元:厚生労働省「共働き等世帯数の年次推移」

普段、家族や配偶者とどのようなコミュニケーションをとっていますでしょうか?

最近では共働き世帯の増加によって両親ともに働きに出ている事も多く、家族間はスマホで連絡をとる機会も増えてきています。

子供との連絡のためにスマホを持たせたいというご家庭も多いかと思います。

そのような時に適したプランを選んで、少しでも家計への負担を減らす事もこれからは必要不可欠となっていきます。

共働き世帯でスマホが重宝されるケース

1.お子様の送り迎えや安全確認

お子さんが塾に行く前や塾が終わった後にスマホでの連絡があれば、両親はホッとできます。

お子さんの外出中の緊急事態や防犯の面でもスマホを所持していれば、いつでも連絡をとる事ができるので安心感が違います。

また、今では位置情報を共有する機能やアプリもございます。

お子さんが今現在どの辺りを歩いてるのか、遊んでいるのかを一目で把握する事が可能です。

スマホの長時間使用が心配な場合は不要なアプリを極力ダウンロードさせない、辞書やタイマーなど必要最低限のアプリの使用に制限する、 勉強中はスマホを家族に預けるといったルール作りも一緒に行うと良いでしょう。

2.SNSの家族グループでの会話

昔は電話やメールで家族間の連絡を取り合う家庭が大多数でしたが、現代ではSNSのグループ機能を使って家族間で情報を共有し合う家庭も多くなってきているかと思います。

LINEの既読機能は東日本大震災をきっかけに生まれました。

震災時の安否確認にも活用できます。

また、単身赴任や出張など離れて住む家族との連絡用にも役立ちます。

家族のグループラインとは、LINEで家族同士でコミュニケーションをとるために作成するグループです。

LINEのグループ機能では、複数の友だちと同時に会話したり、特定の友だちに直接メッセージを送ったりすることができます。

また、無期限で利用できる「ノート」や「アルバム」機能もあります。

家族のグループラインを作成するには、LINEアプリでグループ作成後に家族を招待するだけです。

招待した家族が「参加」を選択するとグループに自動で追加されます。

3.都合の良い時間に返事ができる

対面であれば、どうしてもお互いに時間の都合をつける必要がありますがスマートフォン上でのやり取りであれば履歴としてメッセージを残す事が可能なので、どこに居ても都合の良い時間帯に返事をする事が可能です。

そのため、共働き世帯でなかなかご自宅で子供と一緒にいる時間を作れないという家庭にとっては貴重なコミュニケーションツールとして重宝する可能性が高いです。

また、対面では話しづらい事であってもSNS上であれば話せるというお子さんも中にはいらっしゃるかと思います。

思春期などの多感な時期に、敢えて直接会わずにネットを介して文字でのコミュニケーションを行なった方が意思の疎通がスムーズにいくケースもあります。

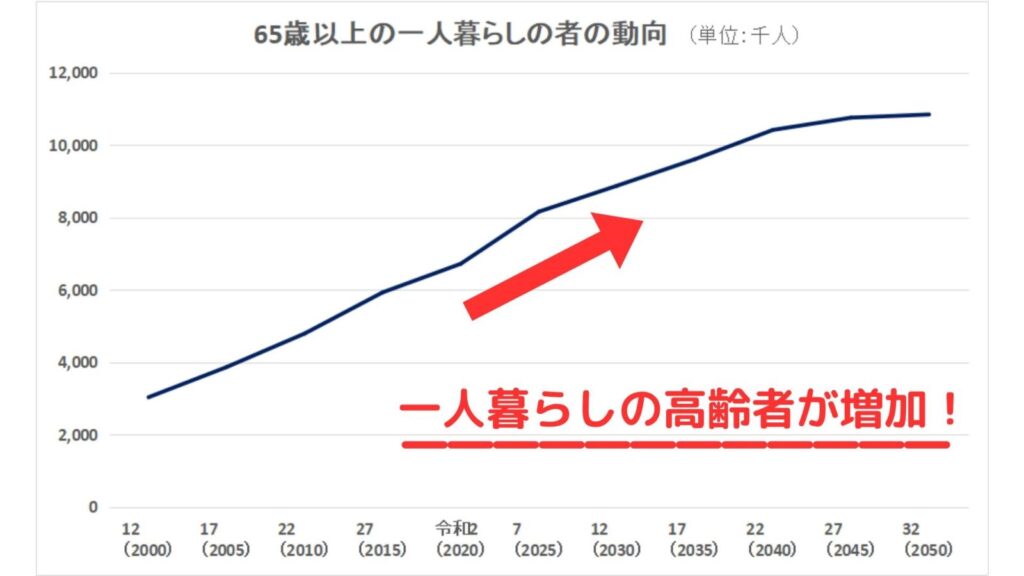

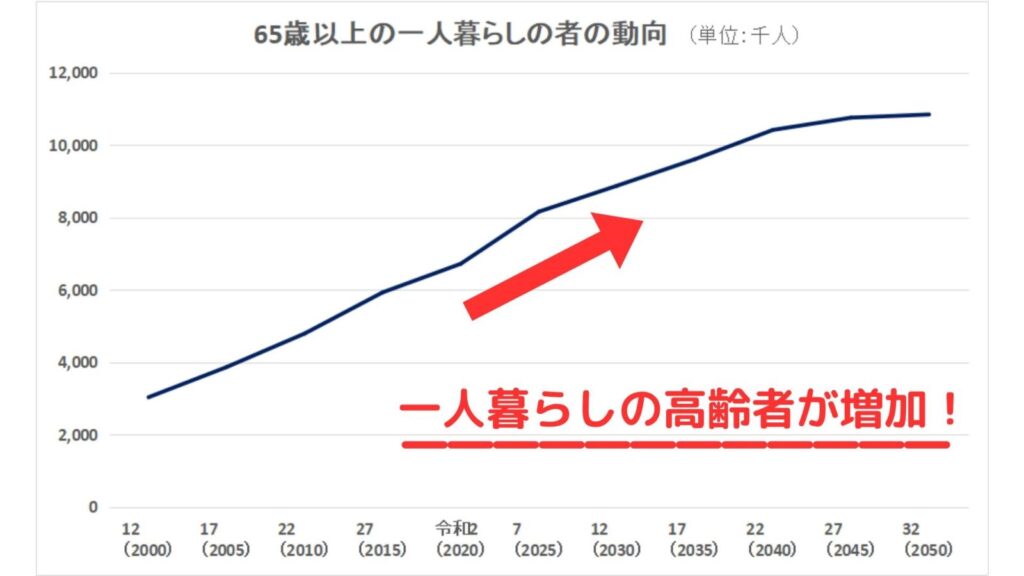

高齢化による両親や祖父母との連絡手段にも活用

参考元:内閣府「高齢化の状況」

高齢者の一人暮らしは、高齢化の進行や婚姻率の低下、核家族化の進行などが要因で増加しており、今後も増加していくと言われています。

見守り活動の重要性が年々増しており、今後はスマートフォンを初めとするデジタルツールの活用はより必要不可欠となっていくでしょう。

高齢者が一人で暮らす事は病気や認知症の発見の遅れ、孤独死といった様々なリスクがあります。

そのような不測の事態を回避するには日頃からの小まめな連絡が非常に重要になってきます。

近頃は高齢者の一人暮らしに向けて、様々なサービスが提供されています。

これからの高齢化社会に向けて、離れて暮らしている両親が安心して暮らしていけるようスマートフォンの活用はオススメです。

ご高齢の方がスマートフォンを所持するメリット

1.コミュニケーションの幅が広がる

スマートフォンは電話やメール機能だけではなくカメラやネットへの接続も可能なため、テレビ電話で相手の表情や顔色を見ながらやり取りをする事が可能です。

これにより、体調具合や健康状態を実際に目で見て察知する事ができるのでお互いに安心できます。

2.孫の写真をシェアしやすい

普段、スマートフォンでお子さんの写真を撮る方も多いかと思います。

以前までは写真を郵送にて送る必要がありましたが、スマートフォンでは撮影後すぐに両親とシェアすることが可能になります。

最近のスマートフォンのカメラ性能はデジタルカメラと遜色がないほど高性能に進化しています。

高画質の写真の共有が可能なため、目の悪いご高齢の方であっても見やすくなっています。

また、写真の拡大もタッチパネルでの直感的な操作で簡単に行えます。

3.ファミリー割引の適用や固定電話代の削減が可能!

高齢者世帯でスマートフォンは持っていなくても、固定電話は置いているというご家庭も少なくはないのではないでしょうか。

離れて住んでいるご両親であっても、スマートフォンを契約するとファミリー割引が適用されます。

そのため、別居しているご家族とキャリアを同一にする事でお得にスマートフォンを持つ事も可能になります。

また、高齢者の方はパケット使用量が少ない事が多いので、パケットシェアを利用すれば余った分をご家族が使用でき、有効活用する事もできます。

また、近年は高齢者宅の固定電話を狙った詐欺等の犯罪が多発しております。

固定電話を置かず、連絡をスマートフォンに限定することでそういった詐欺からも未然に防ぐ事ができます。

今ではシニア向けに多種多様なプランが携帯電話各社から提供されており、家庭状況に合ったキャリア選びがより重要になってきます。

4.GPSでの位置情報共有機能やアプリの活用

地震や台風といった災害時や体調が悪いなどの緊急時に簡単に連絡がとれるようになると安心できますよね。

ご両親が高齢になると持病の悪化や足腰が弱って転倒したりといった心配も出てくるかと思います。

今では殆どのスマートフォンにGPS機能が備わっています。

このGPS機能を利用することで両親の現在地を知ることが可能です。

また、あらかじめ災害時に通知を送る設定にしておく事で安否確認もしやすくなります。

地球温暖化などにより自然災害のリスクは年々高まってきています。

スマートフォンを所持する事でご両親自身も情報収集する事ができ、不安を解消しやすくなります。

以上のようにご本人が「自力で連絡できない」場合でもスマートフォンのGPS機能を利用する事で容易に居場所を特定でき、駆けつける事も可能です。

いざという時に家族の命を助けてくれるツールになってくれます。

5.脳の老化予防にも!

物忘れで道に迷った時でもスマートフォンがあれば安心です。

おおよその位置を把握できるのでご自身で確認したり、遠くに住んでいる場合でもご家族の方が代わりに確認してあげる事もできます。

電話で通話しながら道を案内してあげる事もできますので、いざという時に役立つでしょう。

また、スマートフォンは指先を使って操作を行いますので脳への適度な刺激にもなります。

脳を鍛えるゲームアプリやパズルゲームなども配信されておりますので、毎日の習慣としてダウンロードしてあげるのも良いかもしれません。

日々のちょっとした暇つぶしや娯楽としてもスマートフォンを活用する事ができます。

また、SNSの利用は孤独感を小さくさせるなど精神衛生上のメリットが多く、心の健康を保つことは認知症予防につながる要因の一つとしても言われています。