1999年~ フィーチャーフォン全盛期

携帯電話事業者間の価格競争激化、料金の低価格化や端末の多様化などにより携帯電話の普及はさらに加速します。

携帯電話で利用できる電話番号が不足し、1999年1月に携帯電話とPHSの電話番号は従来の10桁から11桁へと変更された。

そして、この年にドコモから登場したのが携帯電話対応のインターネット接続サービス「iモード」である。

後にKDDI/沖縄セルラー電話(現au)やJ-PHONE(現ソフトバンク)も同様のサービスを開始。

このインターネット接続サービスによってメールや銀行振り込み、チケットの購入など様々なオンラインサービスが携帯電話で利用可能となった。

それ以降、携帯電話端末はカメラやおサイフケータイ、アプリやワンセグ視聴等といった様々な便利機能が搭載されていくようになった。

世界に先駆けて初めて搭載された機能も数多く存在していた。

2000年にJ-PHONEが世界で初めてカメラ機能を携帯電話に搭載し、撮影した画像を電子メールに添付して送信できる機能を提供。

当時の画素数は11万程度であったが、2003年には100万画素のカメラを搭載したメガピクセル携帯電話が発売。

それ以降は年々、性能が上がっていき、コンパクトデジタルカメラと比較しても遜色ないほどにまで進化を遂げた。

2001年には携帯電話でJavaを使用したアプリケーションサービス「iアプリサービス」が始まり、ゲームなど多種多様なコンテンツが携帯電話でも楽しめるようになった。

2004年にはiモードが使い放題になるパケット定額制の「パケ・ホーダイ」が開始。

以前までは使用した分だけ通信量を支払う従量課金制であったため、通信量の使用過多で高額な利用請求となってしまうケースが相次いだ。

しかし、この定額制が導入された事によって携帯ユーザーはデータ通信量を気にせずに、携帯電話でネットサービスを楽しめる事ができるようになった。

2005年には非接触ICカード技術のFeliCa機能を内蔵した「おサイフケータイ」が開始。

定期券や航空券、会員証やポイントカードなどといった財布に入れるもの全てを1台の携帯電話端末に内蔵させる事が可能となった。

2006年には音楽再生チップ(Mobile Music Enhancer)を内蔵したソニー・エリクソン製の携帯電話端末が発売。

この端末では音楽データ保存用に1GBの専用メモリが搭載され、30時間の音楽連続再生が可能となった。

その一方で、これまでに挙げたものは全て日本独自の進化を遂げたものであり、世界の端末市場では通用しにくく、日本の多機能な携帯電話端末は別名で「ガラパゴスケータイ(ガラケー)」とも呼ばれていた。

▼携帯電話・PHSの端末料金、月額料金、通信範囲や速度の変化

| 携帯電話 | PHS | |

|---|---|---|

端末料金 | 5~10万円(1995年) ↓ 0円(1996年) | 4~5万円(1995年) ↓ 約1万円(1996年) |

新規加入料 | 6000~9000円(1995年) ↓ 無料~約2,800円(1996年) | 約3,000円(1995年) ↓ 無料~約2,800円(1996年) |

月額基本料 | 7,300円~7,800円(1995年) ↓ 4,500円~5,800円(1997年) | 2,700円~(1995年) |

通信範囲 | 半径 数km~数十km | 半径 200m~500m |

データ通信 | 9,600kbps(1995年) ↓ 28,8kbps(1997年) | 14,4kbps(1996年) ↓ 32kbps(1997年) |

参考元:総務省「デジタル化による生活・働き方への影響に関する調査研究」

2007年~ スマートフォンの登場

国内の携帯電話が進化していく中で、海外ではよりPCに近い携帯電話端末の開発が進められていた。

この端末が後に「スマートフォン」と呼ばれるようになります。

2007年にApple社のCEOであるスティーブ・ジョブズ氏が「iPhone」を発表。

ジョブズ氏は当時、音楽プレーヤーや携帯電話の機能に不満を持っており、自社で開発中のiPadからヒントを得て、このiPhoneが誕生しました。

iPhoneは世界初のスマートフォンではありませんでしたが、液晶画面全体がタッチパネルとなっており、当時としては革新的な端末であった。

Appleはこの端末発表の際に「革新的な携帯電話、画期的なインターネット・コミュニケーション・デバイス」と説明。

iPhoneのデザイン性の高さと説明書を読まずとも直感的に操作できる使いやすさ等もあって人気を博し、これを機に世界的にフィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が始まった。

翌年の2008年に発表された「iPhone 3G」シリーズでは日本でも当時のソフトバンクモバイル(現ソフトバンク)によって国内で初めてiPhoneの取り扱いを開始しました。

2008年9月にはアメリカのT-Moibleが初めてAndroid搭載のスマートフォンを発表。

その翌年の2009年にはHTCが開発した「HT-03A」が日本のdocomoより発売され、これが日本で初めてandroidを搭載したタッチスクリーン式のスマートフォンの販売となりました。

2010年以降はandroid搭載のスマートフォンが続々と発表される事となり、国内での市場を確立させました。

当初のスマートフォンは日本のフィーチャーフォンでは当たり前のように使用されていた絵文字は使用できず、また「おサイフケータイ」の機能も搭載されていなかった為、日本では一部で利用をためらう動きもあった。

しかし、スマートフォンはフィーチャーフォンとは異なり、OS上で独自のアプリケーションの実行が可能であった事、無数に用意されたアプリからユーザーが使いたい機能をハードウェアにとらわれずサービス単位で選択可能であった事、それまでは限定的でしか利用できなかったインターネットの閲覧がPCのようにフルブラウザで容易に利用できるようになった事から次第に普及が進んでいきました。

2011年に発売された「iPhone 4S」からはKDDI/沖縄セルラー電話(現au)でも初めてiPhoneシリーズの取り扱いを開始。

2013年に発売された「iPhone 5S / 5c」からはNTTドコモも販売を開始し、スマートフォンの利用者数はますます拡大していく事となりました。

スマートフォンの普及以降は写真や動画を加工・装飾するアプリの充実や、SNSの急速な普及により、携帯電話を通じた他者とのコミュニケーションの様式は文字によるリテラルコミュニケーションから写真や動画を中心としたビジュアルコミュニケーションへと様変わりした。

スマートフォンの登場で今見ている動画、今聴いている音楽、共感したサイトの記事やSNS投稿といった多種多様な文脈や感情を、人々はより手軽に他者と共有できるような時代へと突入していきました。

引用元:docomo「HT-03A サポート情報」

2012年~ スマートフォンの普及

2007年にアメリカで「iPhone」が初めて発表されてから5年が経過し、国内でもスマートフォンは次第に普及し始め、他の通信機器と比較しても急速な伸び率となった。

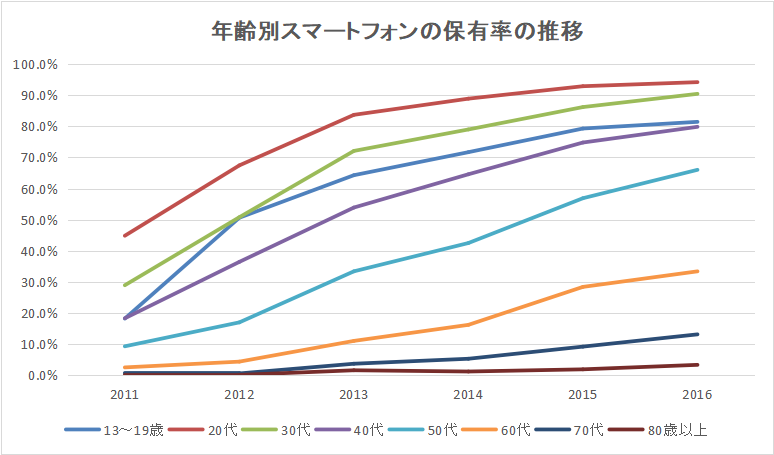

個人の保有率で見てみると2011年では約10%ほどであったのに対し、2016年には約50%ほどまで上昇。

約2人に1人がスマートフォンを持ち歩く時代へと変容していった。

2016年には40代以下の8割以上の人がフィーチャフォンからスマートフォンへの乗り換えが完了しています。

また、スマートフォンは国内のみならず、世界全体でも同様に利用者数は増加。

世界の出荷台数では、2011~2014年にかけて特に増加しており、世界中の人々がこの時期を中心にフィーチャフォンからの乗り換えが進んだ事が伺えます。

参考元:総務省「通信利用動向調査」

スマートフォンの普及により、今までの携帯電話と比べて画面が大きく、よりPCに近い感覚で画像や動画を見やすくなった。

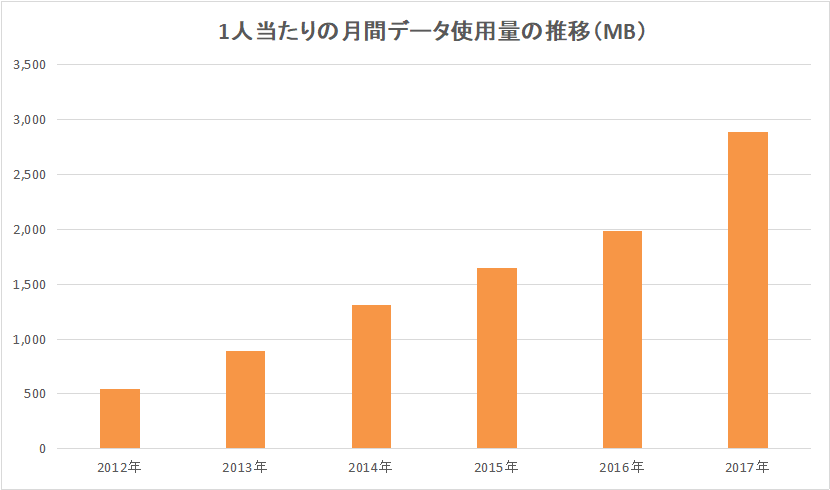

それに伴い、一人当たりのデータ通信量も年々増加。

2012年には一か月当たりのデータ使用量は平均で500MB程度であったのが、2017年には約3GBまで増えています。

その背景には通信技術の進化により通信コストが下がった点やSNSや動画コンテンツ、ネットショッピング等の広がりによって、国民一人一人がフィーチャーフォン時代と比べて写真や動画をネットを介して目にする機会が増えたのが要因だと言われています。

参考元:総務省「我が国の移動通信トラヒックの現状」

▼携帯電話端末の歴史について(前編)はコチラ!