携帯電話は長い歴史を経て、今では私たちの生活には欠かせないものとなりました。

この記事では昭和から平成までの携帯電話の歴史について振り返ります。

1970年~ 移動通信端末の始まり

ワイヤレステレフォン

1970年に開催された大阪万博の展示場にて日本電信電話公社はワイヤレステレフォンを展示。

ワイヤレステレフォンは固定電話とは異なり端末が電話線で繋がれていなかった為、どこからでも通話することが可能であった。

約60万人もの人がこのワイヤレステレフォンの会場に足を運び、次世代の通信端末を体験する事となった。

ワイヤレステレフォンを使用する際、多くの人が人差し指ではなく親指を使ってボタンを押していた。

このことが今後、端末を開発していく上でのヒントにもなったと言われている。

ショルダーフォン

1979年、世界初のセルラー方式の自動車電話サービスが日本電信電話公社より提供が開始された。

これは自動車の車内から通話を可能にする事が目的であった。

1985年には自動車の車外からでも通話可能なショルダーフォンが発売。

この端末は1985年8月に発生した日航機墜落事故の救助現場でも実際に使われた。

重さは3kgほどあり、料金も非常に高額であった事から国民に広く普及する事はなかった。

1987年に入るとNTTから「携帯電話」が発売。

しかし、この時代の携帯電話は依然として750gもの重さがあり、持ち運びに適した端末とは言えませんでした。

ポケットベル(ポケベル)

携帯電話が一般に広く普及する前に使われていた移動通信端末がポケットベル(ポケベル)である。

1980~1990年にかけて携帯電話はまだ国民に行き渡っておらず、通話する手段は固定電話に限られていた。

そこで、移動中の人とも連絡がとれるように開発されたのがこのポケットベルであった。

1968年にポケットベルの前身である無線呼出サービスが日本電信電話公社より提供が開始。

当初は着信音を鳴らして相手を呼び出す事のみが可能で文字でのやり取りはできなかった。

そのため、利用はごく一部に限られた。

しかし、1987年に端末に数字を表示できる機能が搭載され、これを機に多くの国民へと利用が広がっていった。

液晶画面に表示できるのは数字のみであり、「084(おはよう)」「0833(おやすみ)」「3470(さよなら)」「114(いいよ)」といった語呂合わせで相手とやり取りを行う。

これが若年層を中心に爆発的なヒットとなり、メッセージを送るために公衆電話に長蛇の列をつくる光景が日本の至るところで見られた。

また、個人単位でのやり取りが可能になったことで日常生活にも大きな影響を与え、ドラマや曲のテーマにも使われるなど社会現象にもなった。

ポケットベルは数字の受信は出来るものの、受信者から送信者へ数字を送り返すといった機能はなかった為、行われるやり取りは「送信者⇒受信者」の一方向のみに限られた。

1993年~ 携帯電話の普及が開始

1993年からはPHSの登場や携帯電話の軽量化、端末販売の制度変更等をきっかけに通信端末の普及が急速に進んだ。

また、一方向ではなく双方向でのやり取りも一般化する事となった。

1991年に「mova(ムーバ)」シリーズがNTTより発売。

当時では世界最小の折り畳み式であり、重さは230g前後とより持ち運びしやすくなった。

アナログ方式の1Gからデジタル方式の2Gによる通信サービスも開始。

これにより音声通話のノイズが減少し、バッテリーの持ちも向上。

また、端末価格も下がり初期費用は約15万円、月額料金は約1万5000円ほどまで下がった。

1985年には通信自由化が開始された事や携帯電話事業者間の価格競争もあって、携帯電話の契約者数は順調に増加。

そのまま契約者数は伸び続けると見られていたが1990年あたりから伸び率が鈍化。

そこでドコモは1993年に携帯電話購入の際にかかる保証金を撤廃。

1994年からは郵政省(現総務省)が端末売切制度を新たに導入。

これにより、携帯電話の所有は通信事業者からのレンタルのみに限られていたが、導入後は契約終了後であっても事業者への端末の返却が不要となった。

さらに、1996年には携帯電話の料金認可制も廃止された。

●携帯電話の料金認可制とは?

1985年に施行された電気通信事業法に基づき、携帯電話の料金は認可制であった。

その後、携帯電話の普及によって1985年に届け出制へと変更、2004年には携帯電話料金の規制は全て廃止された。

この規制の廃止によって、携帯電話事業者が独自で決めた携帯料金について国が是正を求める事はできなくなった。

このような様々な制度変更もあり、携帯電話各社の競争はより一層激化。

低価格化はさらに進み、より魅力的な端末を提供しようとメーカー側はこぞって競うようになります。

携帯電話の普及が再び、加速する事となりました。

PHS(Personal Handy Phone System)

移動通信端末が進化していく過程の中で欠かせない物としてPHS(Personal Handy Phone System)の存在がある。

PHSのサービスは1995年に開始。

国内初の規格であり、コードレス電話機をさらに進化させた端末であった。

出力の高い電波で広範囲をカバーする携帯電話の基地局に比べ、PHSの基地局は一般電話回線からアンテナを用いて通信を行うため、カバーできる範囲はごく狭い地域に限られるというデメリットがあった。

その一方で、小型かつ低コストでアンテナを設置できるという点や携帯電話の電波では不安定になりやすい地下鉄、密集したビルの屋内であっても電波が届きやすいというメリットもあった。

また、通信網の多くは固定回線を利用しているため通信設備を構築する際の費用も抑えられ、利用料金は安価であった。

その他にも携帯電話と比較して音声品質が良く、データ通信速度も速かった。

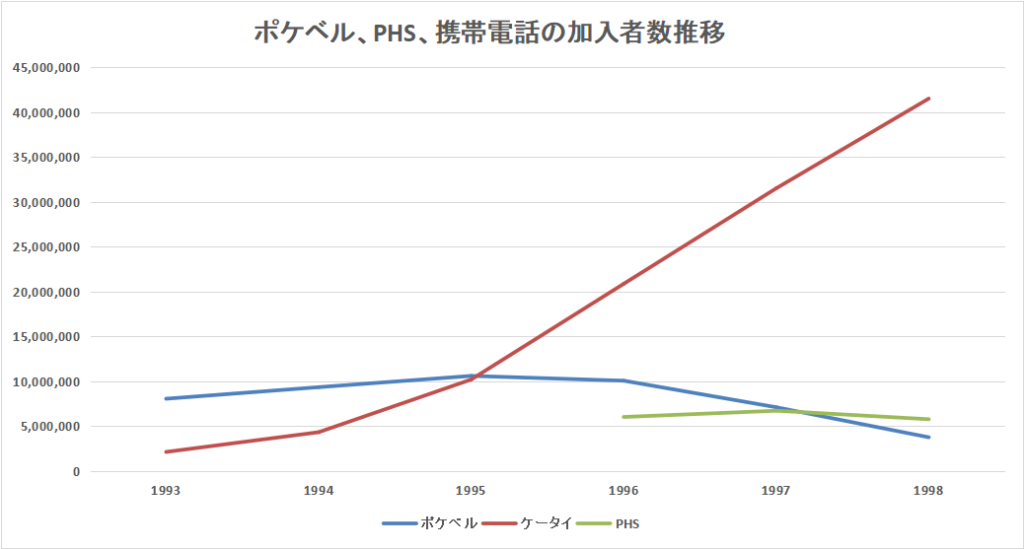

1997年~ PHSとポケットベルの利用者数は次第に減少

前述であげた要因などからPHSは当初、ポケットベルの次世代機として携帯電話よりも多くの人に利用が広まっていくと予想されていた。

しかし、実際には基地局の配備は思ったように進まず都市部であっても圏外となってしまう地域が多かった。

また、同時期に携帯電話の低価格化や多機能化がより一層進んだ事もあり、利用者数は年々減少していく事となった。

ポケットベルにおいても、1997年にドコモがSMS(ショートメールサービス)の提供を開始した事で双方向でやり取りが行える携帯電話へと移行する動きがより一層加速。

ポケットベルサービス事業者の撤退も相次ぎ、国内で唯一サービスの提供を継続していた東京テレメッセージも2019年9月にて個人向けのサービスを終了。

しかし、ポケットベルやPHSによって生まれた文字を用いてやり取りを行うというスタイルは現代の携帯電話において今もなお継承されており、携帯電話が進化していく上での原点になったと言われています。

参考元:総務省「携帯・PHSの加入契約数の推移」

参考元:総務省「無線呼出し(ポケットベル)の加入契約数の推移」

▼携帯電話端末の歴史について(後編)はコチラ!