1979年~ 1G(第1世代移動通信システム)

1979年に「自動車電話」の販売が開始。

1985年には肩掛け型の電話である「ショルダーフォン」が発売。

そして、1987年ではさらに持ち運びに特化した「携帯電話」が発売された。

1Gは主に音声通話で利用され、アナログ方式での通信であった。

アクセス方式には「周波数分割多元接続」が採用。

周波数を利用者ごとに割り当てており、上りと下りで異なる周波数が利用されていた。

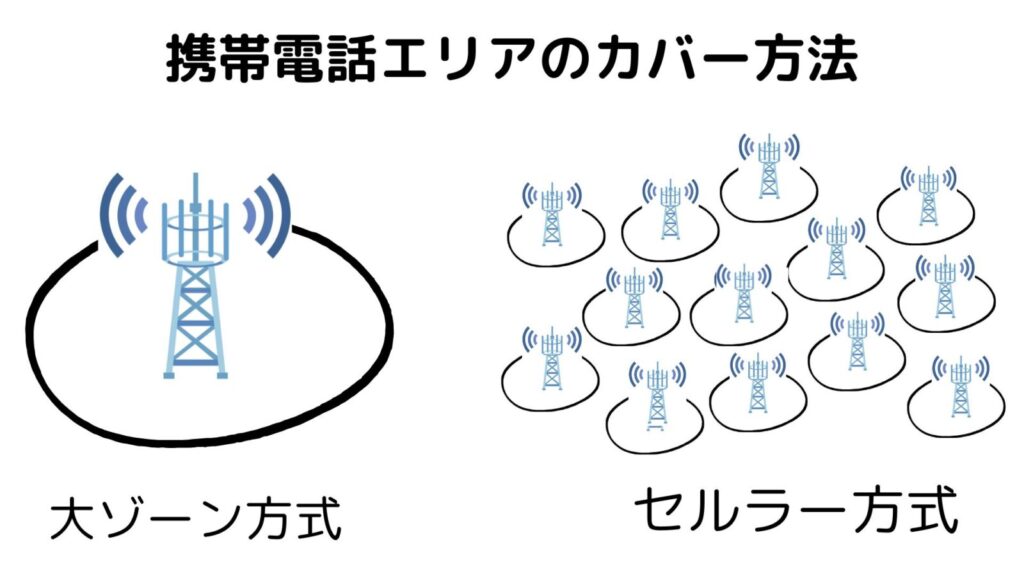

通信エリアのカバーには「セルラー方式」を採用。

基地局のカバー範囲を小さくし、その分多くの基地局を配備する事で全体を覆う方法である。

同一の周波数を近接する地域で用いると、電波はどうしても干渉してしまうため、異なる周波数を通常は用いる必要がある。

しかし、離れた場所であれば同一の周波数であっても電波は干渉しない。

その特性をうまく利用したのがこの方式である。

この方式により収容効率も向上し、基地局から端末へ送信する際の電力の削減にもつながった。

車内での音声通話から始まり、持ち運び可能になる端末へと進化を遂げたこの時代。

しかし、端末はまだ大きく、利用料金も高かった事から国民に広く普及する事はありませんでした。

ただ、これ以降は続々と技術が開発されていく事となり、まさにこの時代が現代の通信システムの原点であったと言えます。

<1G時代の補足>

・海外の異なる地域でそれぞれ技術開発が進められた

・音声通話の際のノイズが多かった

・通話が傍受されやすいという脆弱性があった

・端末は依然として大きく移動には適さなかった

・料金が非常に高額であった

・2000年に1Gの全てのサービスが終了した

1993年~ 2G(第2世代移動通信システム)

1993年にデジタル方式の2Gサービスが開始されます。

2Gでは「PDC」方式が採用。

1993年にドコモが2Gサービスを開始。

続く1994年にはセルラーグループ、日本移動通信株式会社、デジタルホングループがそれぞれサービスを開始した。

2Gは規格を統一したことで他の携帯電話事業者ともローミングが可能となった。

その一方で海外とは異なる通信方式となった。

当時、GSMという通信方式が世界中で広く利用されており、日本の2G端末は海外では利用できないという課題もあった。

その後、1998年からはセルラーグループ、日本移動通信株式会社が3Gに「cdmaOne」という新技術を採用。

この年から複数の通信方式での運用となった。

パケット交換技術によって、2Gからデータ通信も本格的に開始される事となります。

それに伴い、携帯電話事業者から続々と携帯電話向けのインターネット接続サービスが提供された。

さらに、データ圧縮が可能となり、必要な帯域を大幅に削減する事に成功。

また、アクセス方式には「時分割多元接続」が採用され同一周波数であっても分割したスロットを利用者に割り当てる事が可能となり、周波数の利用が向上した。

2G開始当初はポケットベル(ポケベル)やPHSと比べて料金が高く、通信速度や品質も劣っていた。

しかし、技術の進歩によってこれらのデメリットは徐々に改善。

そのような甲斐もあってか、2G時代後期には携帯電話の利用者数は飛躍的に増加する事となりました。

携帯電話が国民に広く普及するきっかけとなったのがこの2G時代からでした。

<世代による通信速度の変化>

●1G・・・10kbps

●2G・・・10kbps~64kbps

●3G・・・1Mbps~14Mbps

●4G・・・100Mbps~1Gbps

●5G・・・500Mbps~10Gbps

2001年~ 3G(第3世代移動通信システム)

前述のように2Gでは世界各国で異なる通信システムが採用されていた為、自国で購入した端末が他国では利用できないといった問題を抱えていた。

そこで、3Gからは「同じ端末が全世界で使える事」を第一目標にして仕様の策定が進められた。

そして1999年、国際電気通信連合にて3Gでは技術方式を複数採用する事に決定。

日本では「WーCDMA」と「cdma2000方式」の技術方式が採用された。

WーCDMA方式の3Gは2001年にドコモ、2002年にはJ-フォンが提供を開始。

その一方で、cdma2000方式の3Gは2002年にKDDIが提供を開始した。

<3Gの代表的なサービス>

NTTドコモ・・・「FOMA」

au・・・「CDMA1X」「CDMA1X WIN」

Vodafone(現ソフトバンク)・・・「Vodafone Global Standard」「Softbank 3G」

アクセス方式には「符号分割多元接続」が採用。

拡散符号により利用者を識別し、同一の周波数を多くの利用者で共有する事が可能。

それにより、隣接する基地局であっても干渉の心配がなく、同一の周波数を利用できる事となった。

また、この方式は周波数を拡散するという特徴もあるため、さらに広帯域でのデータ通信が実現。

これによりさらに高速かつ大容量通信ができるように進化しました。

< 3Gのその他の特徴 >

3Gは後継となる4Gよりも電波の届く範囲が広い。

そのため、山や地下、海上など電波の行き届きにくい場所であっても通信することが可能。

広く電波が届きやすいという特徴から3Gの利用を継続している機器も少なくない。

2003年~ 3.5G(第3.5世代移動通信システム)

2003年頃からは3.5Gのサービスが開始。

3.5Gは3Gをよりデータ通信高速化に発展させた通信規格である。

音楽や動画といった大容量のデータ通信を行なう目的で開発された。

▼携帯電話各社が3.5Gのサービスを開始

| 年月日 | 携帯会社 | サービス名 |

| 2003年11月28日 | KDDI/沖縄セルサー電話連合 (現au) | 『CDMA 1X WIN』 (CDMA2000方式) |

| 2006年08月31日 | NTTドコモ | 『FOMAハイスピード』 (HSDPA方式) |

| 2006年10月14日 | ソフトバンクモバイル (現ソフトバンク) | 『3G ハイスピード』 (HSDPA方式) |

3.5GはW-CDMA方式であり、3Gと同じ通信方式をベースに改良されている。

最大の特徴はダウンロード時にはHSDPA(高速ダウンリンクパケットアクセス)、アップロード時にはHSUPA(高速アップリンクパケットアクセス)という技術を用いてる点にある。

この技術により前世代の3Gではデータ通信速度が最大で下り2Mbps程度だったのに対し、3.5Gでは10Mbps程度にまで向上。

これまで5GBの動画をダウンロードするのに30時間ほど掛かっていたものが、3.5世代では1時間程度と30分の1まで時間が短縮された。

これにより、3.5Gでは大容量ファイルの送受信や高画質なビデオ通話などがより快適に行えるようになった。

ホームページの閲覧や動画視聴をスムーズに行えるようになった事で、携帯電話の利用シーンがより広がる事となりました。

その他の特徴

3.5Gのサービス開始によってデータ通信速度の向上のほかに大きな変化をもたらしたのが音声通話の品質向上である。

VoIP(Voice over IP)という新機能により、クリアで安定した音声通話が実現。

また、雑音ノイズや途切れの少ない快適な通話が携帯電話でできるようになりました。

さらに、3.5Gの通信エリアは3Gと比べてさらに広い範囲をカバーできるようになったのも特徴の一つ。

電波の届く範囲が広がった事でトンネルや地下、密集したビルの中といった所でもより安定して通信が行えるように進化を遂げました。

▼移動通信システムの歴史について(後編)はコチラ!